Article de Laura Ayad. Le Télégramme de Brest.

Jeanne Cloarec habite depuis 1964 dans une baraque, une maison préfabriquée construite après la destruction de la ville de Brest, pendant la guerre. Le petit logement surplombe la rade de Saint-Evette, à Audierne.

Du haut de ses 80 ans Jeanne Cloarec habite à Audierne dans une baraque, une maison préfabriquée construite après-guerre pour reloger la population. Un logement rudimentaire, sans artifices ni fioritures, au sein duquel elle a fondé son foyer… et trouvé son chez-soi.

Qu’il est drôle de constater comment, parfois, on utilise le mot maison à la légère. Comme dans l’expression : « S’y sentir comme à la maison». Au fond, qu’entend – on par là? S’agit-il du lieu où nous avons grandi ? Ou bien s’agit – t’il de celui qu’on a construit plus tard, au fil des années ? À Audierne, il a fallu plusieurs années à Jeanne Cloarec pour trouver sa maison, cette coquille qui, loin d’être un simple domicile, nous protège de l’affliction du monde. Longtemps, la Finistérienne a pensé qu’il s’agissait du « ti forn » où elle est née, en 1944, dans la commune d’Esquibien. un petit fournil au sol en terre battue. «C’est là que j’ai vécu les douze – premières années de ma vie, se souvient Jeanne. Ma mère allait tous les jours à l’usine et mon père partait pêcher. Il n’y avait pas d’eau ni d’électricité mais c’était pas grave. La nuit, on entendait le chef de chantier de la digue crier sur les ouvriers. Et le jour, on avait une vue superbe sur la rade de Sainte – Evette »

Une baraque dans le Cap – Sizun

Reste qu’en 1956, la petite famille part s’installer dans une maison d’Audierne où Jean – Marie, le père de Jeanne, est nommé comme gardien. La demeure est grande, située à proximité de la plage de Trescadec et raccordée à l’eau et à l’électricité. Mais jamais la famille n’y verra un chez – soi. Comme l’explique Jeanne: « On ne se sentait pas chez nous. les propriétaires de la maison pouvaient venir n’importe quand. Mon père, en en particulier, ne se plaisait pas là – bas. Il disait qu’il était né à Esquibien et qu’il ne voulait pas mourir à Audierne ».

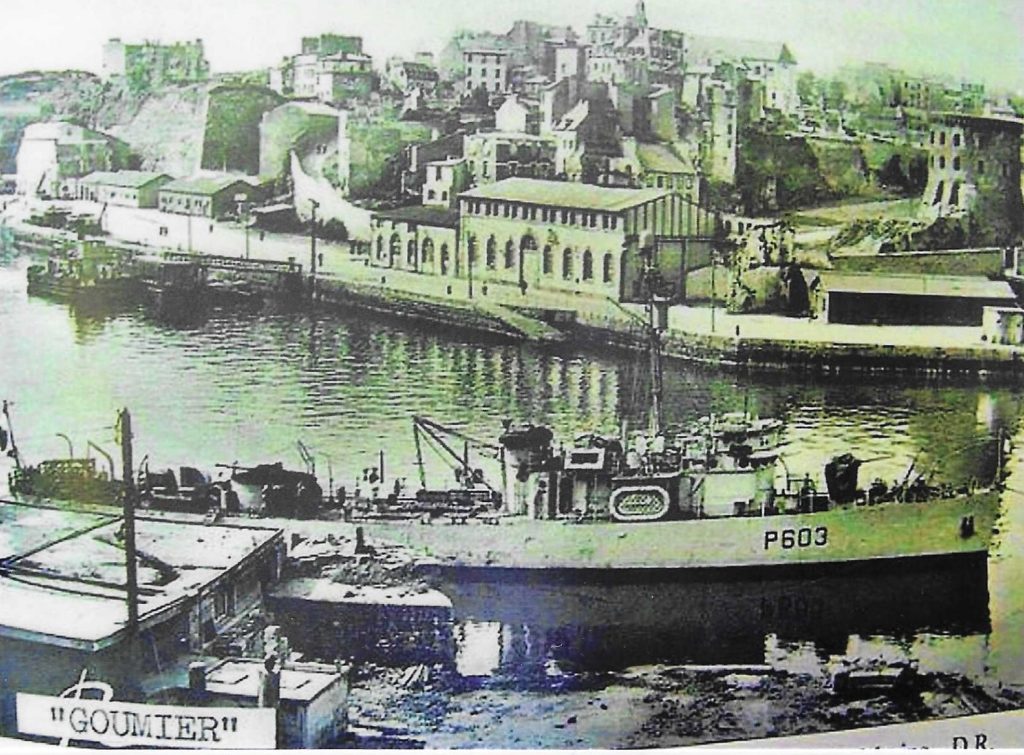

Un jour, en 1964, la famille Cloarec entend parler des « baraques de Brest ». C’est une voisine qui leur explique qu’il s’agit de maisons préfabriquées construites après la destruction de la ville pendant la guerre. en obtenir une n’est pas très onéreux : seulement 60 000 francs. Chez les Cloarec, l’information ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Rapidement, ils sollicitent le député-maire d’Esquibien, Jean Perrot, pour obtenir l’une de ces petites maisons. « il nous a prévenus que c’était petit et pas très confortable, avec seulement deux chambres et une petite cuisine. Mais mon père s’en fichait : pour lui l’important, c’était d’être propriétaire de sa maison.»

« ça avait beau être une baraque, c’était à nous.»

Un dimanche, en 1964, la baraque des Cloarec arrive dans le Cap – Sizun. Elle est installée sur un lopin de terre dont la famille est propriétaire, sur les hauteurs de Sainte – Evette. Jeanne et ses parents doivent alors se réhabituer à un style de vie rudimentaire. « Au début, c’était très mal isolé, raconte Jeanne. Le toit était couvert de papier goudronné, donc lorsqu’il y avait une tempête, on entendait tout. Et puis, il n’y avait pas d’évier ni de salle de bain: il fallait chercher l’eau à la fontaine. L’hiver, il faisait tellement froid qu’une couche de glace se déposait sur le café.» Autant de contraintes qui aux yeux de Jeanne et sa famille, ne comptent pas. «ça avait beau être une baraque, c’était à nous.»

De lieu de vie à chez – soi

Après son mariage, Jeanne continuera un temps de vivre dans la baraque de ses parents, même après la naissance de ses quarte enfants. le décès de ses parents marque cependant un tournant, et Jeanne finit par quitter sa baraque pour une maison plus confortable, construite par son mari. Mais jamais elle ne quittera son esprit : « En 1987, lorsqu’il y a eu l’ouragan, j’ai eu la peur de ma vie. Toute la nuit, j’ai pensé à ma petite baraque. Le matin, j’ai foncé sur ma mobylette. J’avais les larmes aux yeux quand je l’ai vue : elle était debout ». Il y a quelques années, Jeanne est repartie vivre seule dans sa petite maison préfabriquée. Un logement pensé pour être provisoire mais qui a su résister au temps. Et que Jeanne considère comme sa maison, la vraie. «Mes enfants me disent régulièrement qu’ils aimeraient que j’aille en maison de retraite. Mais moi, je préfère mourir que de quitter ma baraque. C’est vrai que dans mon autre logement, il y avait plus de confort. Mais ici, il y a les souvenirs. Et c’est pour ça que c’est ma maison.»

Georges Perhirin. Explication du pourquoi des baraques

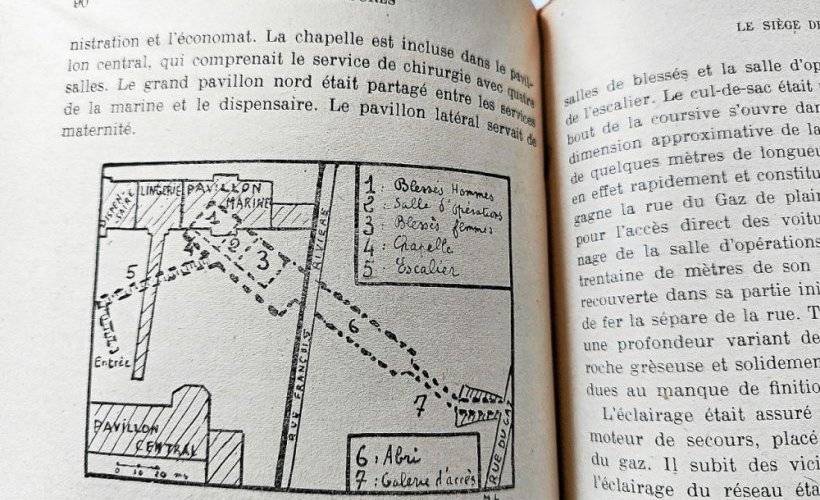

Le plan Marchal, du nom de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Pierre-Edouard Lambert Marchal, a été élaboré pour reconstruire Brest de manière plus fonctionnelle, esthétique et moderne. Il prévoyait une refonte complète de la ville, avec des rues plus larges, des quartiers résidentiels mieux aménagés, des espaces verts, et une meilleure intégration des infrastructures portuaires.

Le plan a été mis en œuvre à partir de 1945, avec la construction de nouveaux bâtiments, la création de nouveaux quartiers, et la réorganisation des espaces publics. Il a contribué à transformer Brest en une ville reconstruite et modernisée, tout en préservant certains éléments du patrimoine architectural qui avaient survécu aux bombardements.

La reconstruction de la ville de Brest après la Seconde Guerre mondiale a été un effort majeur pour restaurer une ville dévastée par les bombardements. Après la guerre, la priorité était de reconstruire les infrastructures essentielles pour la vie quotidienne, ainsi que les bâtiments publics et les habitations.

Les principales priorités de la reconstruction de Brest étaient les suivantes :

Logement : Reconstruire les habitations détruites pour fournir un toit aux habitants qui avaient perdu leur domicile pendant la guerre.

Infrastructure : Rétablir les réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de transports en commun pour assurer le fonctionnement normal de la ville.

Bâtiments publics : Reconstruire les écoles, les hôpitaux, les bureaux gouvernementaux et autres installations publiques nécessaires pour soutenir la vie urbaine.

Ports : Brest était et est toujours un port important, donc la reconstruction du port était essentielle pour revitaliser l’économie locale et faciliter les échanges commerciaux.

Mémoire et patrimoine : Bien que la priorité immédiate ait été la reconstruction physique, il était également important de préserver la mémoire des événements qui ont conduit à la destruction de la ville et de conserver les éléments du patrimoine historique qui pouvaient être sauvés.

La reconstruction de Brest était une tâche colossale qui a mobilisé des ressources nationales et internationales. Les priorités étaient de répondre aux besoins immédiats des habitants tout en veillant à ce que la ville reconstruite soit fonctionnelle, sûre et attrayante pour ses résidents.

Brest comment était attribué les baraques en 1945 et à qui et pourquoi

En 1945, à Brest, comme dans de nombreuses autres villes françaises lourdement endommagées par la Seconde Guerre mondiale, des baraquements ont été attribués pour loger les sinistrés. Voici un aperçu des processus et des raisons derrière l’attribution de ces logements temporaires.

Brest la Blanche

Avant la guerre, Brest était surnommée « Brest la blanche » en raison de ses maisons aux façades claires et de son architecture harmonieuse. La ville était un port militaire stratégique, avec une population qui vivait principalement des activités liées à la marine et au commerce maritime. Son port naturel, un des meilleurs abris de la côte atlantique, jouait un rôle crucial dans la défense nationale.

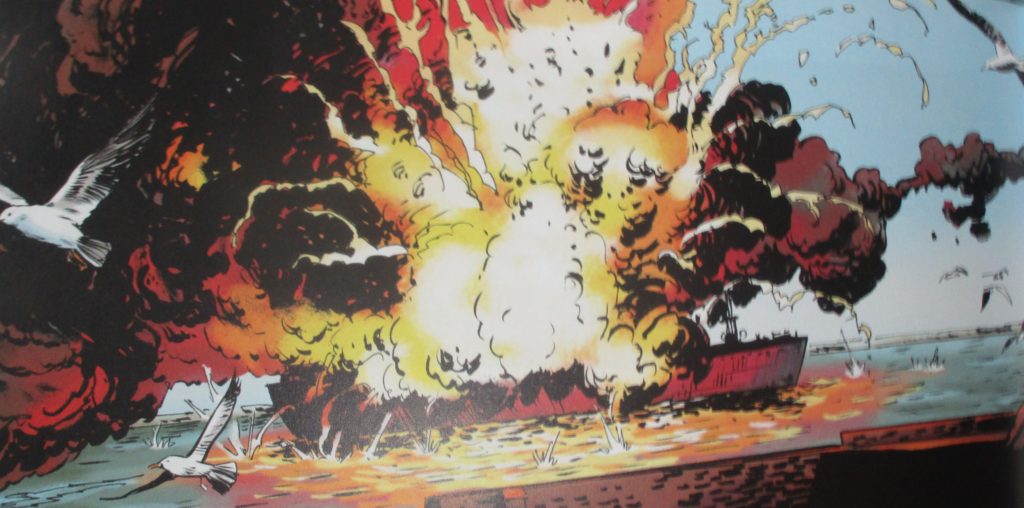

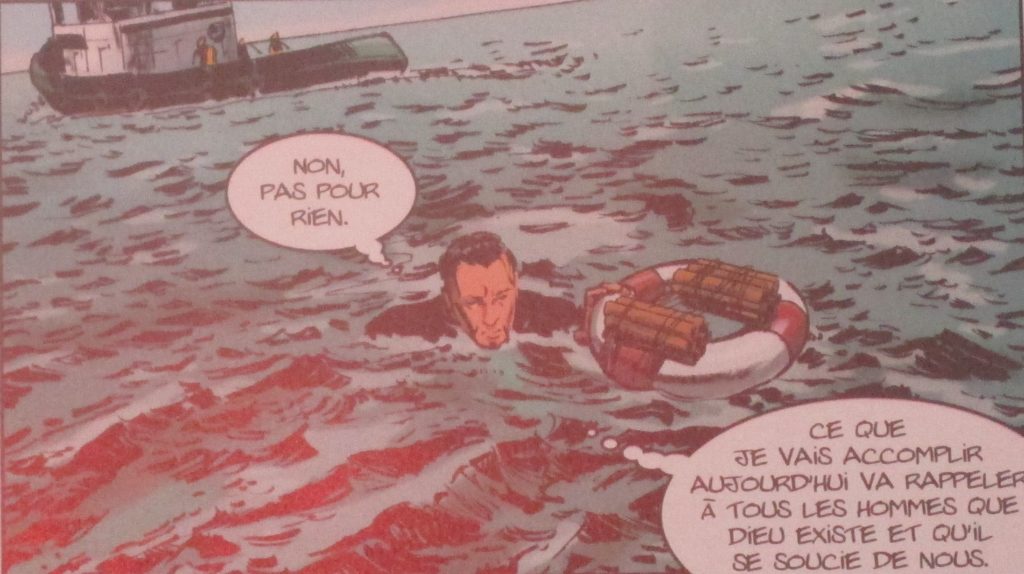

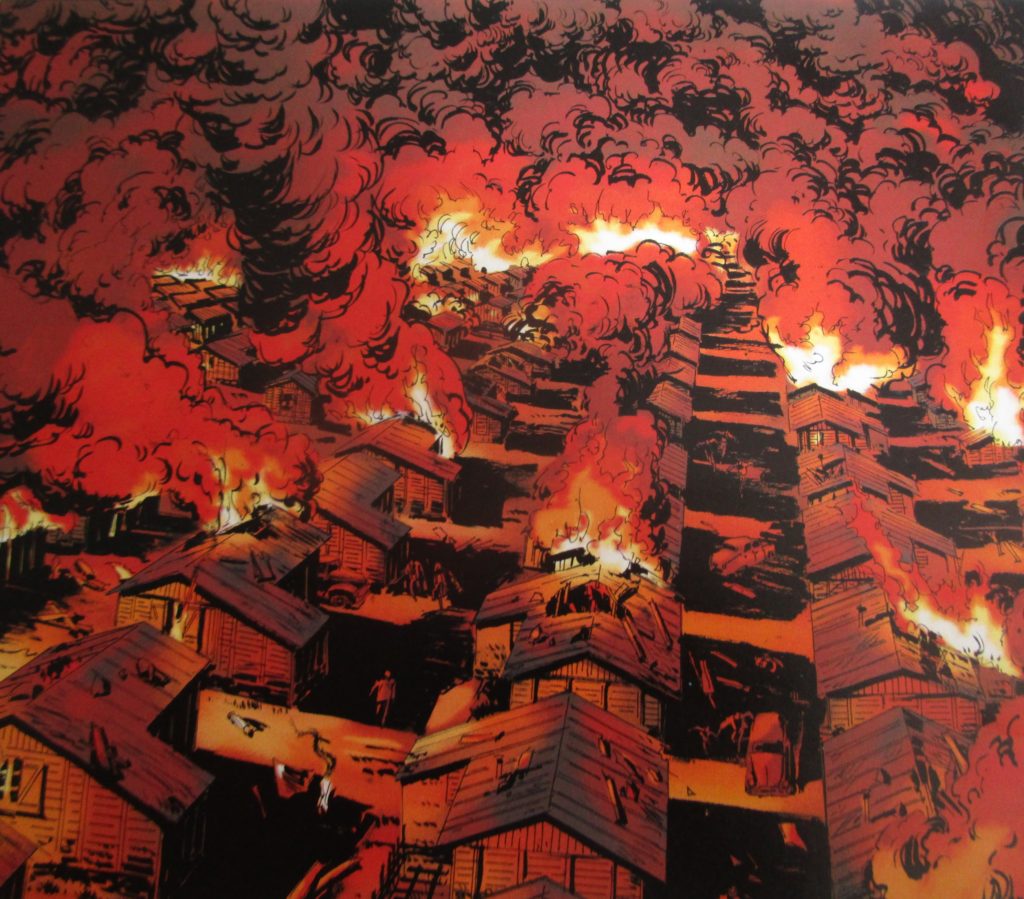

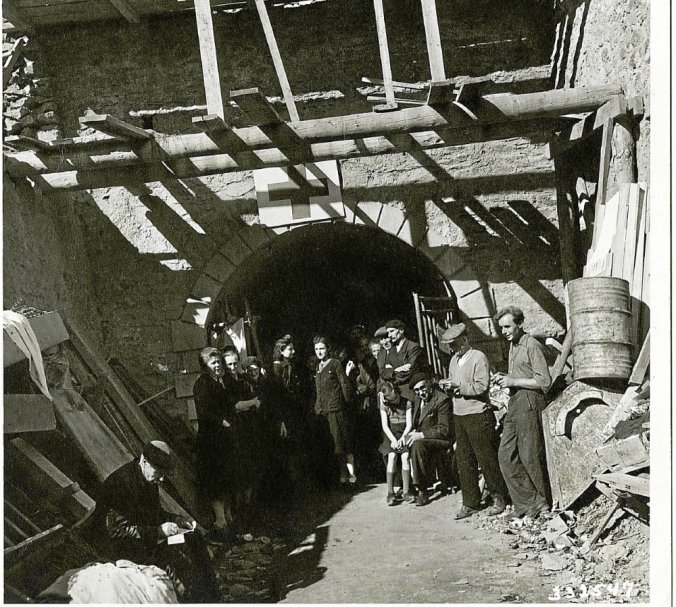

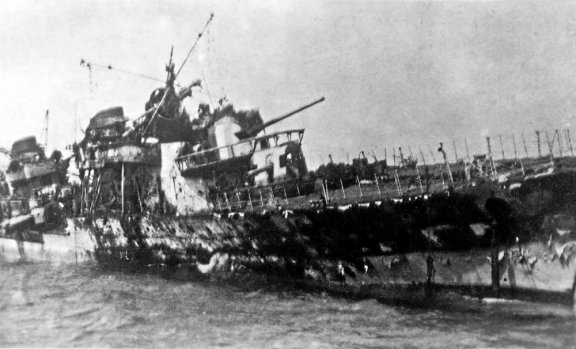

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Brest a été lourdement bombardée en raison de sa position stratégique et de l’occupation allemande. En 1945, à la fin du conflit, Brest présentait une image de désolation et de destruction. Près de 80 % de la ville avait été détruite par les bombardements alliés visant à chasser les forces allemandes. Les bâtiments, les infrastructures et les quartiers entiers étaient réduits à des ruines, donnant à la ville l’aspect de « Brest la noire ». La ville portait les stigmates de la guerre : des immeubles en ruines, des décombres jonchant les rues et une population en deuil de ses pertes humaines et matérielles.

En conclusion, Brest en 1945 est une ville qui incarne à la fois la beauté d’antan et les horreurs de la guerre.

« Brest la blanche » rappelle le passé prospère et charmant de la ville, tandis que « Brest la noire » témoigne des conséquences tragiques du conflit mondial. La reconstruction de Brest après la guerre a été un processus l long et laborieux, visant à effacer les traces de destruction et à redonner à la ville sa vitalité.

Brest comment était attribué les baraques en 1945 et à qui et pourquoi

En 1945, à Brest, comme dans de nombreuses autres villes françaises lourdement endommagées par la Seconde Guerre mondiale, des baraquements ont été attribués pour loger les sinistrés. Voici un aperçu des processus et des raisons derrière l’attribution de ces logements temporaires.

Attribution des Baraquements :

Priorité aux Sinistrés : Les baraques étaient principalement attribuées aux familles dont les logements avaient été détruits ou gravement endommagés par les bombardements. Les autorités locales, en coopération avec les services sociaux et parfois les organisations humanitaires, identifiaient les sinistrés les plus urgents.

Évaluation des besoins : Une enquête sociale était souvent menée pour évaluer les besoins des familles. Cette enquête prenait en compte le nombre de membres de la famille, leur situation financière et leurs conditions actuelles.

Listes d’attente : Compte tenu de la forte demande et de la rareté des logements disponibles, des listes d’attente ont été mises en place, les familles étaient inscrites en fonction de l’urgence de leur situation.

Critères de Sélection : Outre les familles sinistrées, d’autres critères pouvaient inclure les anciens combattants, les familles nombreuses, et les personnes ayant des besoins spéciaux, tels que les handicapés.

Pourquoi les Baraquements ?

Destruction Massives : Brest a été l’une des villes les plus touchées par les bombardements alliés pendant la guerre. La ville était en grande partie en ruines, rendant de nombreux logements inhabitables.

Reconstruction Lente : La reconstruction des bâtiments permanents prenait du temps et nécessitait des ressources considérables. Les baraques constituaient une solution temporaire pour loger rapidement un grand nombre de personnes.

Urgence Humanitaire** : Après la guerre, il y avait une nécessité urgente de fournir des abris pour éviter une crise humanitaire. Les conditions de vie dans les camps de fortune ou à la rue pouvaient être désastreuses, surtout avec l’approche de l’hiver 1945.

Aide internationale : Certaines de ces baraques étaient fournies par les programmes d’aide internationale, notamment par L’UNRRA (Administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction), qui aidait à fournir des matériaux et parfois des logements préfabriqués pour les populations déplacées. Les baraques ont donc servi de solution transitoire pour abriter les familles en attente de la reconstruction de logements permanents. Cette période a marqué une étape cruciale dans la gestion de la crise du logement d’après-guerre en France et a nécessité une coopération étroite entre les autorités locales, les services sociaux, et les organisations humanitaires.

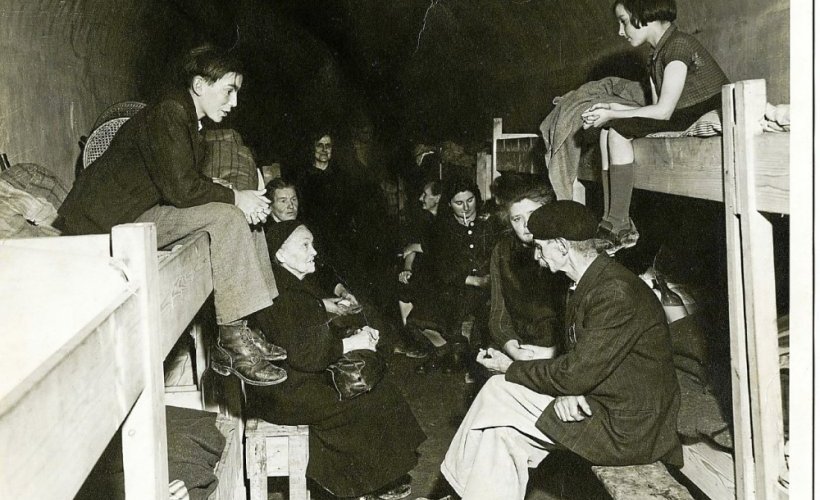

La vie en baraques à Brest après la Seconde Guerre mondiale est un sujet riche et poignant, illustrant les défis quotidiens et la résilience des habitants. Voici un récit basé sur des éléments historiques pour illustrer cette période :

La vie quotidienne en baraques à Brest : une chronique d’après-guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Brest, comme de nombreuses autres villes françaises, se retrouve en ruines. Les bombardements alliés destinés à libérer la ville ont laissé peu de bâtiments intacts. Face à cette situation désastreuse, une solution provisoire est trouvée : les baraques en bois. Ces constructions sommaires deviennent le foyer de milliers de Brestois délogés, symbolisant à la fois la précarité et la capacité d’adaptation des habitants.

Le matin au Bouguen

Chaque matin, la vie s’éveille lentement dans le quartier du Bouguen, un ensemble de baraques situé au nord de Brest. Le chant des coqs se mêle aux premiers bruits des familles qui s’activent. Jeanne, une mère de trois enfants, se lève à l’aube pour préparer le petit déjeuner avec les maigres rations disponibles. Les ressources sont rares et la nourriture souvent rationnée, mais Jeanne fait preuve d’ingéniosité pour nourrir sa famille avec des soupes de légumes, du pain rassis et parfois un peu de beurre obtenu au marché noir.

Les enfants, Paul, Marie, et Jacques, s’habillent rapidement avant de partir pour l’école. Les vêtements sont souvent rapiécés, témoignant de l’ingéniosité des mères qui recyclent tout ce qui peut l’être. L’école elle-même est une baraque sommaire, mais elle représente un espoir pour ces jeunes qui aspirent à un avenir meilleur.

Le travail et les corvées

Les hommes du Bouguen partent travailler sur les chantiers de reconstruction dès les premières lueurs du jour. Marc, le mari de Jeanne, est maçon. Son travail consiste à reconstruire les bâtiments en pierre de la ville. Chaque jour, il travaille sans relâche, motivé par l’idée que son labeur contribuera à redonner à Brest son éclat d’antan.

Les femmes, quant à elles, s’occupent des tâches ménagères et de la gestion de la vie quotidienne dans les baraques. Faire la lessive est une corvée fastidieuse sans machines modernes. Jeanne et ses voisines se rendent au lavoir voisin avec de lourds seaux d’eau, frottant vigoureusement les vêtements sur des planches à laver.

Les soirées de solidarité

Les soirées dans les baraques de Brest sont marquées par une solidarité exceptionnelle entre voisins. Une fois le travail terminé, les familles se regroupent souvent pour partager un repas ou simplement discuter. Les souvenirs de la guerre sont encore frais, et ces moments de convivialité sont essentiels pour maintenir le moral. On se réunit autour de feux de camp improvisés, où les anciens racontent des histoires et les enfants jouent malgré les difficultés.

Les anecdotes fusent. Il y a celle de Monsieur Le Guen, qui a réussi à sauver son piano des décombres et en joue parfois pour distraire le voisinage. Ou celle de Madame Kervella, qui confectionne des vêtements pour les enfants du quartier à partir de vieux draps et de chutes de tissus.

Chaque famille a une histoire ou des anecdotes à raconter.

Aujourd’hui c’est différent ce sont les réseaux, internet, et autres qui anime la vie, que va-t-il rester dans 50 ans de cette époque ? Espérons aussi que les réseaux internet et autres ne vont pas tomber en pannes, car nous aurons alors des déprimes par Millions, personne ne regarde l’autre.

La vie en baraques à Brest après la guerre est un témoignage poignant de la résilience humaine. Ces abris temporaires, bien que précaires, deviennent des lieux où se tissent des liens forts et où naissent des espoirs pour l’avenir. La solidarité, l’ingéniosité et la détermination des habitants de Brest montrent que même dans les moments les plus difficiles, l’esprit humain peut s’épanouir et prospérer.

Ce récit, est inspiré par les réalités vécues par les habitants de Brest et d’autres villes dévastées par la guerre. Il reflète l’importance de la solidarité et de la communauté dans les périodes que nous vivons aujourd’hui.