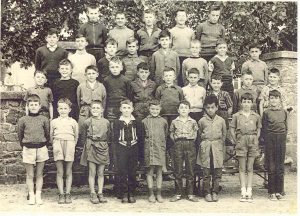

Ecole de Traon – Quizac Notre Petit José. Aujourd’hui José Le Moigne

Poète, chanteur-compositeur, dessinateur et romancier, José Le Moigne est né en 1944 à Fort-de-France d’une mère martiniquaise et d’un père breton. Il passe son enfance et son adolescence à Brest qu’il quitte pour exercer sa profession d’éducateur et de directeur au sein de la Protection judiciaire de la Jeunesse au ministère de la Justice.

Texte de José LE Moigne.

Lorsque j’étais enfant, adolescent, et même un jeune adulte, je me voulais Breton, sans aucune restriction, sauf que j’avais la peau brune et refusais, avec la dernière des énergies, de revenir sur cette part de moi qui, quoi que je fasse, et quoi que je puisse écrire, me distinguait. Né à Fort-de-France, d’une mère Martiniquaise et d’un père Breton, mais arrivé à Brest à l’âge de deux ans, l’adaptation n’a pas été facile. Mon enfance fut mutique, sans doute que mes larmes, incessantes à ce que l’on m’a dit pendant les quinze jours que dura le voyage, avaient asséché mes paroles en même temps qu’elles effaçaient ma langue maternelle, le Créole. L’école me dénoua. Une fois mise au placard les remarques enfantines − plus imbéciles que racistes −, je devins, pour chacun, un véritable petit Zef ; Ti Moign pour les copains. Un seul bémol, de taille cependant, à l’heure des festoù noz, l’interdit n’était pas négociable, je m’évinçais du cercle ; non que je sois incapable d’enchaîner comme les autres gavottes et laridés, mais cela me semblait une incongruité. J’étais Le Breton noir, titre de l’une de mes chansons ; la nuance me paraissait de taille. Pourquoi écrire cela alors que par mon métier, éducateur puis directeur au Ministère de la Justice − Protection Judiciaire de la Jeunesse −, j’ai traversé la France de long en large, m’adaptant plus ou moins, le plus souvent avec facilité, j’habite maintenant, pour partie en Belgique et pour l’autre en Bretagne, à Plourarc’h où personne n’examine la couleur de ma peau ? À Plourarc’h où, bien que je ne comprenne pas davantage ma langue paternelle que je ne parle le Créole, chaque jour, comme si la chose allait de soit, on me hèle en Breton ! Au risque de faire rire, l’explication me semble simple. Il m’a fallu attendre d’avoir passé 30 ans pour retrouver la Martinique ; mais ce jour-là, à peine avais-je posé les pieds sur ma terre natale que je m’y suis fondu, avec autant d’authenticité, aussi étroitement que je me mêle à la roche celtique. Vrai Breton en Bretagne, Martiniquais en Martinique, puis je pour autant m’affirmer biculturel comme d’autres sont bilingues ? Les choses ne sont pas si simples. Il n’est pas rare qu’elles se bousculent dans ma tête. Écrire devient alors pour moi le seul moyen de refuser l’incomplétude, de fuir la déshérence, le seul qui m’ait été donné pour faire litière à l’idée même d’une seule trahison. J’ai vieilli. Bien que cette vision de moi m’ait aidé à grandir, je ne suis plus Le Breton noir. En Bretagne tout comme en Martinique, je suis Créole, tout simplement Créole. Voilà ce que je m’efforce de dire dans mes romans, dans mes poèmes et mes chansons. Je ne suis pas de nulle par, mais je puis être de partout … le temps de revenir.

Un ancien du Bouguen en souvenir de sa jeunesse dans son quartier de la reconstruction.

En souvenir de l’église en bois du Bouguen

Lorsque Pâque s’annonce, quel que soit l’endroit du monde où je me trouve, je sens, partout autour de moi, la présence chaude et rassurante de notre bon recteur : l’abbé Ménez. Ce prêtre là, contrairement à l’affreux Léostic, n’avait pas la piété janséniste et son amour de dieu restait à hauteur d’homme. Il n’est pas besoin d’en dire beaucoup plus pour exprimer tout le respect et l’amitié que son attitude, toute de bienveillance, lui valait parmi nous. Certains jours, l’abbé Ménez, se disait que le seigneur, dans son infinie miséricorde, l’avait posé au bon endroit et que, véritablement dans cette paroisse, il touchait presque à la plénitude sacerdotale. Tout aurait été pour le mieux si un chagrin, que personne n’ignorait, ne taraudait notre recteur. Il avait beau se dire que la sereine nudité de son église le ramenait aux premiers âges de la foi, il ne se consolait pas de la voir muette. C’était plus fort que lui ; Il s’accusait souvent de vanité, mais il avait gardé de ses paroisses d’avant guerre l’amour des fêtes carillonnées. Par chance, comme seuls biens terrestres, outre quelques livres qui le suivait partout, il possédait, rangés dans la cantine militaire qui lui servait tout à la fois de coffre et de prie-Dieu, deux disques que d’anciens paroissiens, connaissant son amour pour les clochers sonnants, avaient crus bon de lui offrir. Monsieur Menez, bricoleur ingénieux comme on l’était en ce temps-là, avait relié l’impressionnant pick-up du patronage à une espèce de porte-voix fixé sur le toit de l’église. Ainsi, à l’heure des offices, lançant selon les circonstances Bourdons et carillons ou le rituel des clochers bretons, se donnait l’illusion de volées magistrales. A quatorze heures très précises, le jour de vendredi saint, Monsieur Menez faisait retentir le glas. Au début, le disque craquait toujours un peu ; mais quand enfin il démarrait, l’église tremblait depuis ses fondations jusqu’à son faux clocher. La paroisse tout entière se mettait gravement en chemin. Le visage caché sous des mantilles noires, les femmes menaient la procession. Souvent il arrivait, que l’une d’elle oubliant le solennel de l’instant, se mette à parler haut. Le raclement sonore de l’accent léonard déchirait le silence et la femme, baisant la tête, faisait semblant de gourmander son enfant le plus proche. Alors, comme pour se faire pardonner, elle esquissait un sourire contrit avant de replonger dans le recueillement. Arrivée au parvis de l’église, la troupe, obéissant à la loi ancestrale, se séparait avant d’entrer dans le lieu saint. Les hommes, patauds et lourds dans leur costume du dimanche, occupaient bruyamment la gauche de l’autel. Les femmes, toujours plus recueillies, s’installaient sur les travées de droite, à moins que ce ne fût l’inverse. L’abbé Ménez accueillait son troupeau d’un large geste œcuménique. Sa voix, d’abord mal assurée, prenait très vite de l’ampleur et finissait, comme le glas quelques minutes auparavant, par remplir tout l’espace glacial. Dès la 7ème station, des femmes reniflaient. Bien avant la douzième, les plus pieuses pleuraient. Toutes les souffrances du Christ pesaient sur nos épaules et, au moment de sortir de l’église, nous avions l’impression de vivre à notre tour les souffrances du Christ. Le dimanche de Pâques nous libérait de cette ambiance de tombeau. sans doute en a-t-il eu de pluvieux, de venteux et de froids, mais dans mon souvenir ils furent tous très beaux. bien-sûr je me souviens des œufs en chocolat que lannig, aidé de man Anna avaient dissimulés autour de la maison, mais ce que j’aimais le plus, c’était l’incroyable élan communautaires qui emplissait l’église et la faisait tanguer sous le roulis des chants celtiques.

Perzhier an iffern’ vo serret Dol ar baradez digoret Gent gras doué m’vokollet

Quelle joie, même si nous y comprenions à peu près rien, d’unir nos voix timides et aux polyphonies des cantiques bretons. A chaque grande messe l’abbé Guéguen menait le chant des paroissiens. Lui non plus ne m’a jamais vraiment quitté ; Je revois, avec un puissant sentiment de plénitude et de bonheur, son beau visage d’ange de fresque, ses cheveux blonds, ses yeux si clairs qu’ils paraissaient liquides. Le bruit avait couru que le joli abbé devait sa présence chez nous à une histoire de femme. Les mauvaises langues en étaient pour leurs frais. L’abbé, au point d’être à son tour comme statufié par le quartier, n’en avait retiré que de la sympathie. Et puis, que voulez-vous, sa voix était si pure qu’elle faisait fondre sur lui toutes les indulgences. Elle s’envolait, plus cristalline que l’eau des fontaines sacrées, plus légère qu’une écharpe de brume dénouée par la mer et nous laissait dans la lumière, tout tremblants de bonheur et d’espoir.

Elle n’était pas de celles que l’on puisse être oublié.